(一)中国汉字形态的现代性困境

跟中国这个国家的形态一样,当代中国文字的形态受西方的影响很深。

首先是文字的形态,1956年,汉字第一次简化,降低了汉字间架结构的复杂程度;1977年,第二次简化,汉字看起来就更像字母文字了。但很快,人们发现有3000个以上常用字的汉字体系是没法像只有30个左右的字母文字体系那样兼顾书写简单与清晰辨别两种要求的,于是在1986年,第二次简化方案被废止了,重新回到了第一次简化的版本,在今天中国大陆使用的就是这样的一个进两步又退了一步的版本。

跟汉字形态西化的犹犹豫豫相比,汉字应用规则的西化却是义无反顾的。当然,这种说法不见得有多少人会认同,因为这种“西化”在很大程度是从邻居日本那来的,并不直接出自西方;再则,这也可被看作是汉字的现代化,不一定非扣上西化的帽子。但如果我们稍做分析,就会发现,这种新规则跟西方规则有多相似:比如弃用竖排,改用横排,这种做法的问题是显而易见的,因为汉字本来是主要以竖作为轴来支撑整体框架的,纵向排列的节奏感更顺畅。此外,更重要的是,当代中国接纳了西方的字体逻辑与发展体系,应该说,这里面有一定的被动成分,其中电脑技术的普及是最关键的,因为到目前为止几乎所有跟排版相关的电脑软件都是与字体逻辑匹配的,说白了,不遵守这个规则你就没法站到这个“普遍技术”的平台上来。因此,近些年来中国的文字应用形态研究与实践基本上也都是在这个规则之下展开的。中国的字体设计师和平面设计师也逐步学会了在“普遍技术”规则下做出让人满意的版面,看上去,汉字的应用形态已经上了阳关大道,只要更多的人参与进来,继续研发更多更好的字体,继续加深对字体体系的理解,提高对字体的应用能力,汉字的形态就会越来越丰富,慢慢地,汉字这只恐龙就会完全适应现代世界。

广煜《深圳·香港城市建筑双城双年展字体设计》

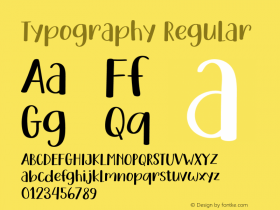

但我依然认为,这只是过渡时期的一种过渡性做法,虽然也算有效,但却不能作为长远之计。“字体”这个逻辑与发展体系是以字母文字的特点为出发点而展开的,经历了上千年,融合了西方的造型、美学、哲学、科技与社会等诸多方面,生成了一个合理而有机的生态体系,如果把汉字硬嫁接过来,不见得不能结果,但必然不会像字母文字那样香甜地道。很多矛盾是生理性的,无法得到根本性解决,这里我列举两条:一,一套字母文字只有不到三十个,把其它符号都算上也顶多一百多个,从逻辑上说,每个人都可以独立完成一套字母文字的字体创作,依赖一个可以上传或下载的技术和商业系统,就等于建立了一个基数巨大的、可以不断扩张的字体资源库,这就给设计师的创作提供了足够丰富的字体选择。要建设这样一个系统,对于汉字来说无异痴人说梦。二,字母是一种类似“原子”的图形单元,个体极度简单,外形极度夸张,这就给版面重组制造了极大的灵活性,也容易去跟图像等其他画面组件去配合,所以西方的“排版”这个单词就叫做“Typography”,直译的话就是“字体书写”,包括现代的网格构成等西方排版理论也都是与字母的这种原子特点匹配的。而现有的汉字体系即便再简化也无法实现原子化,也就没办法从根本上与西方的这种排版观念相适应。

沿着上面的脉络,再往里走,就不免触及到中国的现代性困境这样艰涩的话题了。文字形态问题说到底是个意识形态问题,这完全可以对应黑格尔对现代意识的表述“科学精神(原子分解)、民主政治(全民参与)、艺术自由(自由重组)”,这也正是中国早在五四时期就提出来的“德先生”和“赛先生”的问题,到现在仍然是一团乱麻,无迹可循。但问题是非常现实的,其实自鸦片战争起,中国人就开始明白,不管愿不愿意,这个国家必须成为“现代国家”,必须这个世界的一部分,而似乎“现代性”又是过这一关所必须面对的。

好像,前面就是个死胡同。

黑一烊《X展》、黑一烊《社会能量》

(二)中国汉字形态的后现代苏醒

但事情也可以换个角度来看,如果把这个“现代性”比喻成由西方驾驶的一辆公交车,驶到中国面前的时候已经满员了,如果非要上去,只能挂在外面,虽然也算是搭上了,但既不舒服也不体面,也许,错过了这班车,会发现下班车就跟在后面,宽松,舒服,也同样可以到达目的地。现在这班车其实已经来了,我们已经进入了彼得·F·德鲁克所说的“后现代世界”,在这个世界中,如何重新观察、组织与利用现有的社会成果与资源变得非常重要,这也给所有的创作者提供了新的启示,不见得每一次设计都一定要从原点开始,如果能够扩展基础资源,并能够从独特而有益的视角出发,沉淀出新的观念,以有效的方式,重新打散-组织资源,就会完成一次成功的设计。有了这样的体验,如果我们再重新审视“现代性”,就会发现,我们曾经以为的那条所有人都必须遵守的现代性规则已经不再是唯一的方式了,而更像是前一个时代留下来的一个成果,我们可以选择性地享用它,但不用再依赖那个完整的它了。

当然,这也不是说汉字形态设计就可以避开“现代性”这个命题了。西方说进入“后现代世界”是因为有“现代世界”这个基础积累在前,中国是由于全球化才被人家拖进了“后现代世界”,对于中国来说,“后现代”反而是一种既有现实,“现代”可以被视为是拉下的课程,还是要补上的——只不过是以后现代的方式。更何况,在西方,也不能说“现代性”已经完成,它还在深化——只不过早就脱离了现代主义的方式。

放到现代主义的规则下,汉字形态不走原子化道路就是死路一条,但在后现代语法中,却无所谓,因为既有的文字形态都会被作为对象来重新进行解构-重组,与文字形态相关的资源与方式极大扩张,过去的任何遗产都不会被浪费,而原先认为与文字形态无关的事物也都可能成为影响这种解构-重组过程的因素。按照“蝴蝶效应”来解释,任何事物都可能会影响或波及文字的形态,这将是一场真正的狂欢。

今天,这种趋势正在变得越来越清晰。我们就以一条普通的街道为例,一部分门店的店名采用毛笔字(部分实际上是已经制作好的字体),这是古代文人遗留下来的资源;一部分店名是所谓的现代字体,实际上大多是出自对西方字体的仿效;双语文字也随处可见,这是城市国际化的结果,既然是两种(甚至更多)文字并置,如何处理两种文字的关系自然也就给汉字带来了新的命题;商业竞争也是重要的参与因素,由于门头的面积有限,所以大多数的门店都会倾向于把文字放到最大,尽管这并不符合大多数人(尤其是设计师)被现代主义驯化了的审美;业主的身份也会极大地影响到汉字的姿态,比如政府部门往往会要求端庄严肃的字形与排列,而一家女孩子饰品店就会呈现出cute的表情,最值得深思的是小广告,它们被称为是街道的病毒,以病毒细胞的方式运作,虽然小,但量大,方式灵活,卡片、印章、油漆书写,可以附着在任何已有的媒介上,虽然大多数人认为它在极大地破坏既有的街道视觉秩序,但这背后却也牵连着一大批下层外来人口的生活心酸,这意味着生存也成为了塑造汉字形态的参数……

王序《2011深圳·香港城市建筑双城双年展视觉形象》

由于中国正处在高速城市化的过程中,这样一条街道上出现的汉字形态未必是出自专业设计师之手,大多是草根创作,不见得都可以作为正面的例子来看,但它依然明明白白地昭示了这个“后现代世界”的存在,也昭示了汉字形态可能涉及到的方方面面,这足够让专业设计师们去深思与重新审视自己的视角与工作方法。

有一部分设计师的探索体现了跟字母文字字体相似的“原子”化创作方式,比如广煜的“深圳建筑双年展”、黑一烊的“社会能量”和“07GDC外围展”,乍看上去,这样的做法跟现代主义的老办法没什么两样,专门做了款新字体而已,但仔细想想,会发现两者完全不同:首先,原先的中国版现代主义的字体模式的“原子”是单个汉字,而在这三个设计中,每个汉字都被一种设定的矩阵模式继续拆解了,“原子”分别是“正方形”、“六边形”和“直线”;其次,这三种“原子”其实都是设计师生活中的现成品,“正方形”是电脑屏幕的“像素”,“六边形”和“直线”都是日常照明用的白炽灯灯管。

还有一些设计师的思考虽然围绕着现有的字体,但却不是把字体当成一种用于附着在文字上的可替换属性来看待,而是把字体认定为一种独立属性,接受它作为一种现实给定的前提。王序在“OCT创意节”和“深圳建筑双年展”这两个设计中都专门引入了一种新的“程序”来组织文字与字体,不同的是,前者最大程度地调用了字体的差异特性,而后者则把字体的差异特性几乎完全抹杀了。“OCT创意节”的程序中输入了十几款不同的字体,当文字键入页面时,字体会随机布置,即便是相邻的汉字或字母都可能是不同的字体,这样就形成了一种类似麻将牌中的“十三不靠”的特别的系统组织方式;“深圳建筑双年展”则引入了一种叫做摩比斯环的动态程序,由于动态本身具有足够强大的塑形力,字体特性的作用几乎完全用不到了。蒋华的“浙东文化”看上去是在现有的老宋字体上做了减法,把原本就细的横都干脆去掉了,这样一来,单个方块字之内的笔画的穿插关系也被拆除了,四个字不再有明确的字内和字外的空间划分,而是呈现出一种虚实均衡分布的空间状态,其实这更像是一个新版的简化字设计,它比以往的任何简化字都更接近字母文字的空间状态,但目前看来,如果真想发展成一套可行的简化字或字体还是会有识别问题。有趣的是,这个看似最现代主义的设计其实是在一种最典型的后现代主义方法下做出来的,它看似是拆解,是减法,其实是累积,是加法,蒋华观察到了字体并不只是在字库中的一个恒定的量,当它进入生活现实之后就会成为变量,会接受媒介的约束、时间的修改以及人的主观视角的再造,说具体点,老宋体的横,印刷品连续复印几次的话就可能会消失;人站的距离远一些也会看不到。